Corpi abitati

di nicolan

“L’uomo è l’unico animale per il quale la sua stessa esistenza è un problema che deve risolvere.” Erich Fromm (1900-1980).

La distinzione fra spazio geometrico/obiettivo e spazio vissuto/soggettivo, non è voluttuaria, e tanto meno scolastica, ma presupposto esistenziale.

La distinzione fra spazio geometrico/obiettivo e spazio vissuto/soggettivo, non è voluttuaria, e tanto meno scolastica, ma presupposto esistenziale.

La “personalizzazione” di un spazio può essere quantificata, di certo, secondo i canoni metrici stabiliti (la mia casa, la mia città), ma sarà, soprattutto, definita e plasmata da necessità individuali e prescrizioni culturali.

La consapevolezza di essere inserito in un ambiente sconosciuto, alieno, ostile, ha istintivamente diretto l’attenzione umana su “mezzi” già familiari e fruibili, come le proprie membra, per realizzare, con intenti appropriativi, un ampliamento di tipo antropomorfo.

L’individuazione di porzioni anatomiche, la loro trasformazione in principi costruttivi, la pianificazione di insediamenti secondo precise regole di orientamento e loro significati, sono la prova palmare del primordiale desiderio di traslare in ambito spaziale ciò che, evidentemente, è stato ritenuto, da sempre, essenziale: ridurre, se non cancellare, l’inquietante anonimato del “vuoto” disabitato.

Qualche esempio può dar conto delle applicazioni concrete impiegate per soddisfare l’istinto di “impossessamento ambientale” attraverso una peculiare configurazione come la metafora anatomica, “naturalmente” più semplice ed immediata rispetto alle successive stilizzazioni geometriche.

I Balinesi, come la maggioranza degli asiatici, ritengono la testa la parte più importante (e sacra) del corpo; a seguire il tronco con gli arti ed infine gambe e piedi ritenuti la sezione impura. Parimenti nella casa si osserva la medesima tripartizione: il tempio familiare (jeroan) in posizione privilegiata, in centro le abitazioni (bales), a loro volta suddivise in tetto-testa, mura-corpo, fondamenta-piedi; in fondo la parte più profana (kandang) con il cortile degli animali e il ricettacolo delle immondizie. Le installazioni seguono una linea ben precisa nord-sud (kaya-kelod) riproposta per gli edifici della comunità (banjar), nei medesimi segmenti e gradi di purezza: tempio, sala delle riunioni, cucina.

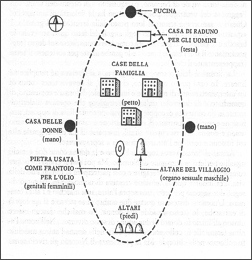

Presso i Dogon, nell’Africa nord-occidentale, il piano residenziale presenta, invece, un disegno con analogie corporee più dettagliate; a nord la fucina e la casa di raduno degli uomini (testa), ad ovest la casa delle donne (mano), al centro case della famiglia (petto). Spostate verso il basso vi sono ad ovest la pietra del frantoio (genitali femminili) ed accanto ad essa, ad est, l’altare del villaggio (organo sessuale maschile); al limite meridionale sono posti gli altari (piedi).

Esemplari, nella loro peculiare parafrasi dello spazio sono i Moken, popolazione nomade diffusa prevalentemente nell’arcipelago di Mergui, nel mare delle Andamane, dinanzi alla costa meridionale del Myanmar (Birmania), ai confini della Thailandia.

Migratori per scelta e cacciatori-raccoglitori per bisogno, i Moken, poco amanti della terra ferma (sede di spiriti maligni), vivono su imbarcazioni nei pressi delle isole, procurandosi il cibo con la pesca e la raccolta di molluschi, in sintonia con gli antichi ritmi stabiliti da luna e maree.  I battelli hanno una lunghezza compresa tra i 7 e gli 11 metri per una larghezza di circa 3; a bordo si svolge la vita quotidiana di gruppi familiari che, in genere, non superano le trenta unità. Oltre che mezzo di sussistenza e di trasporto, sono prima di tutto rifugio domestico permanente. Si potrebbe pensare che una sede abitativa così angusta mal si concili con suddivisioni artificiose di funzioni e mansioni. Il Moken, invece, ha “trasformato” il proprio mezzo in un organismo virtuale indicando, a partire dalla prua, una bocca,un collo, spalle, stomaco ed ano.

I battelli hanno una lunghezza compresa tra i 7 e gli 11 metri per una larghezza di circa 3; a bordo si svolge la vita quotidiana di gruppi familiari che, in genere, non superano le trenta unità. Oltre che mezzo di sussistenza e di trasporto, sono prima di tutto rifugio domestico permanente. Si potrebbe pensare che una sede abitativa così angusta mal si concili con suddivisioni artificiose di funzioni e mansioni. Il Moken, invece, ha “trasformato” il proprio mezzo in un organismo virtuale indicando, a partire dalla prua, una bocca,un collo, spalle, stomaco ed ano.

Ivanoff, che ha studiato a fondo la popolazione delle Andamane ed i suoi costumi, propone un’interpretazione di questa metamorfosi antropica attribuendo, il chiaro simbolismo, alla condizione migratoria che non consente di immagazzinare beni: si prende l’indispensabile senza accumulare, l’appagamento è transitorio, l’eventuale eccedenza va abbandonata.

Più semplicemente, la mia opinione è che il popolo Moken, abbia voluto, realizzare una “traduzione”, una sorta di traslazione di attività vitali ad un oggetto talmente importante per la propria esistenza, da essere considerato una emanazione, se non vera duplicazione, del proprio corpo e in definitiva tutto il “mondo” che valga la pena di essere conosciuto e quindi nominato.

La riprova dell’intimo rapporto che lega il nomade alla sua barca-abitazione, si evidenzia nel momento della morte, quando il defunto viene racchiuso in una bara ottenuta con le due parti del natante, tagliate e sovrapposte, e quindi cremato: la morte del proprietario coincide con quella del suo alter-ego, uniti in un comune destino.

Immagine 1: Schema di un villaggio Dogon; da “La civiltà africana” B.Davidson 1997 – Einaudi – Torino

Immagine 2: Barca Moken; da “The Moken Boat” J. Ivanoff 1999 – White Lotus Co – Bangkok

© 18 Gennaio 2011